2018年6月2日(土)に、当センターにて「いきいきワークショップフェスティバル2018」が開催されました。

まるで文化祭のような色とりどりの装飾が施された会場は、出入り自由で途中参加も大歓迎。

まるで文化祭のような色とりどりの装飾が施された会場は、出入り自由で途中参加も大歓迎。

たくさんの親子が入れ替わり立ち替わり、創作と音楽の時間を体験しました。

ここではその中でも親子向けの講座についてお伝えします。

ここではその中でも親子向けの講座についてお伝えします。

コンタクト遊び

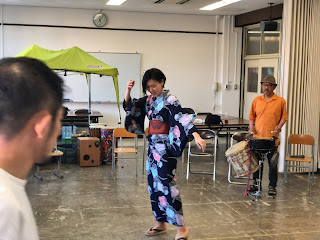

コンタクト・インプロビゼーション(体をふれあわせて相手の重さや動きを感じ取りながら即興で踊っていくダンス)を応用したじゃれつき遊びを体験しました。寝転がった保護者さんの上にお子さんも寝転がるところから始まって、最後には立ち上がってポーズをとった保護者さんの体によじ登ります。体のふれあいからの信頼関係の安心感で楽しい笑顔にあふれた空間となりました。

音×モノつくり

カズマ企画「スタンプ手ぬぐいつくり」は、忍者や手裏剣、動物、京都タワーや大文字など、いろんな柄のスタンプを自由に押して鈴を取り付けて出来上がり。

アトリエみ塾「廃材音具つくり」は、竹ひごカリンバ、洗濯バサミのカスタネット、ストローのラッパという3種類を用意、佛教大のボランティアチームとともにモノつくりとセッションを楽しみました。